【漢方】麻黄湯よりも『銀翹散(ギンギョウサン)』

こんにちは、たま子です。

以前、漢方薬に制限がかかっているようだという事を書きましたが、

幸いにも、たま子の地域の薬局では、漢方薬の品不足は特に発生していないようです。

ただ、漢方に限らず、お薬の一部がちょこちょこと品不足になってはいるようですね。

例えば、過去にちょっとだけ触れましたが、正露丸糖衣aは、薬剤師さん曰く、入荷の見通しが全くたっていないようです(ちなみに、正露丸に関しては賛否両論ありますので、ご購入の際はしっかりとお調べする事をお勧め致します)。

他にも、何のお薬なのかまでは分かりませんが『入荷中』もしくは『入荷未定』等の空欄は、本当に少しですがあったお店もありました。

とはいえ、海外では薬の品不足が実際に発生しているようですし、日本の薬局でも地域差はあるでしょうけれど、実際に薬剤師さんが薬不足を発信されていらっしゃったりと、じわじわと品不足が進む可能性が高いと思われます。

そこで、そういった情報をお持ちの方の間で、

風邪のひき始めに『葛根湯』

そして、インフルエンザや高熱をあげた時用に『麻黄湯』

という事で、主にこちらの漢方薬を購入されていらっしゃる方が多いようです。

たま子も、以前、こちらの2つの漢方薬の事を書いた事がありました。

そうした所、麻黄湯に関して、次のようなとっても詳しいコメントを頂いたのです✨

「麻黄湯」ですが、これは昔「傷寒」と言われていた悪寒の厳しい外邪(今で言う感染症)との診察における処方でした。今で言うインフルエンザに該当します。発症初期におけるひどい悪寒_例えば、ひどい寒気で、暖房を効かせて毛布にくるまっても暖まらないようなレベル_で、皮膚を触ってもサラッとして汗を感じない(発汗していない)…そのようなケースで、体力が充実している人に適用された処方です。弁証では「表・寒・実証」の人です。体力に弱りが診られる虚証の人に使うと、強制的に発汗させてしまい、不適応ですので要注意です。

わかりやすい例えでは、サウナで反って不調になる人は麻黄湯も不適応です。

昔、漢方の勉強会で共に学んだ仲間が、習いたてのその麻黄湯を娘さんに飲ませたところ、弁証を怠って安直に症状だけで飲ませてしまい、かわいそうに娘さんは大汗をかいた後、放心状態になってしまって、師匠にお小言をもらいながらフォローをお願いしたというエピソードを聞きまして、その事を思い出しました。

漢方薬を追加しました | アラフォーたま子の『これでいいのだ♪』

そこで、麻黄湯の事を色々調べてみると、やはり人によってはちょっときつい場合もあるようなんですよね。。。

子供の事や、体力が無い高齢の親の事を考えると、やはりちょっと躊躇してしまう。。。

という事で、麻黄湯は麻黄湯で手元には置いておりますが、それに代わる漢方薬が無いかと探していた所、10年以上前のものですが、こんな記事を見つけました。

『新型インフルエンザに、漢方薬の「銀翹散」(ギンギョウサン)』

銀翹散は初めて聞く漢方薬ですが、実は、中国の漢方医が使う代表的な風邪薬は、「銀翹散[ぎんぎょうさん]なんだそうです。

そして、この葛根湯や麻黄湯について、ちょっと衝撃な内容もありました。

日本で漢方の風邪薬というと、まず思い浮かぶのが「葛根湯[かっこんとう]」や、「麻黄湯[まおうとう]」ではないでしょうか。実はこれらは、風邪の症状の中の2割程度しか効果がありません。

中国の漢方医が使う代表的な風邪薬は、「銀翹散[ぎんぎょうさん]」です。この生薬は、特に、熱が上がり、関節痛やのどの痛みが出る、インフルエンザの治療薬としても注目されています。

2割…?😱

これには理由があり、風邪は大きく分けて、「風寒」と「風熱」の2つあるようでして、

●「風寒感冒」の風邪には、葛根湯や麻黄湯

●「風熱感冒」の風邪には、銀翹散

と、東洋医学では、それぞれ症状に合った生薬を使う事が基本となるようです。

ちなみに、インフルエンザは「風熱感冒」。風熱感冒には銀翹散ですね。

これが、葛根湯と麻黄湯が、風邪の2割にしか効果がない(だろう)と言われる理由のようです。

では、何故中国では一般的な風邪薬である銀翹散が、日本では一般的になっていないのでしょうか。

銀翹散はたま子も初めて知りましたし💦

その理由は、

「銀翹散」が作られたのは、東洋医学がもっとも発達発展した17世紀の清の時代です。そのころの日本は江戸時代、鎖国をしていたために、温病理論に関して書かれた温病条弁の中にある「銀翹散」の情報が伝わってこなかったといわれています。

日本では、その前の漢の時代に著された医学書「傷寒論」を基に作られた「葛根湯」が、風邪薬として定着したというわけです。

なるほど。。。鎖国ですか。

タイミングが悪かったんですね💦

詳しくはこちら👇(最後のタミフル云々がちょっとだけひっかかりますが、分かりやすくてとっても勉強になりました✨感謝🙏)

それに、ある漢方にお詳しいユーチューバーの方も、麻黄湯よりは銀翹散の方がオススメ、とおっしゃっていましたので、たま子は、銀翹散を備蓄薬とする事にしました。

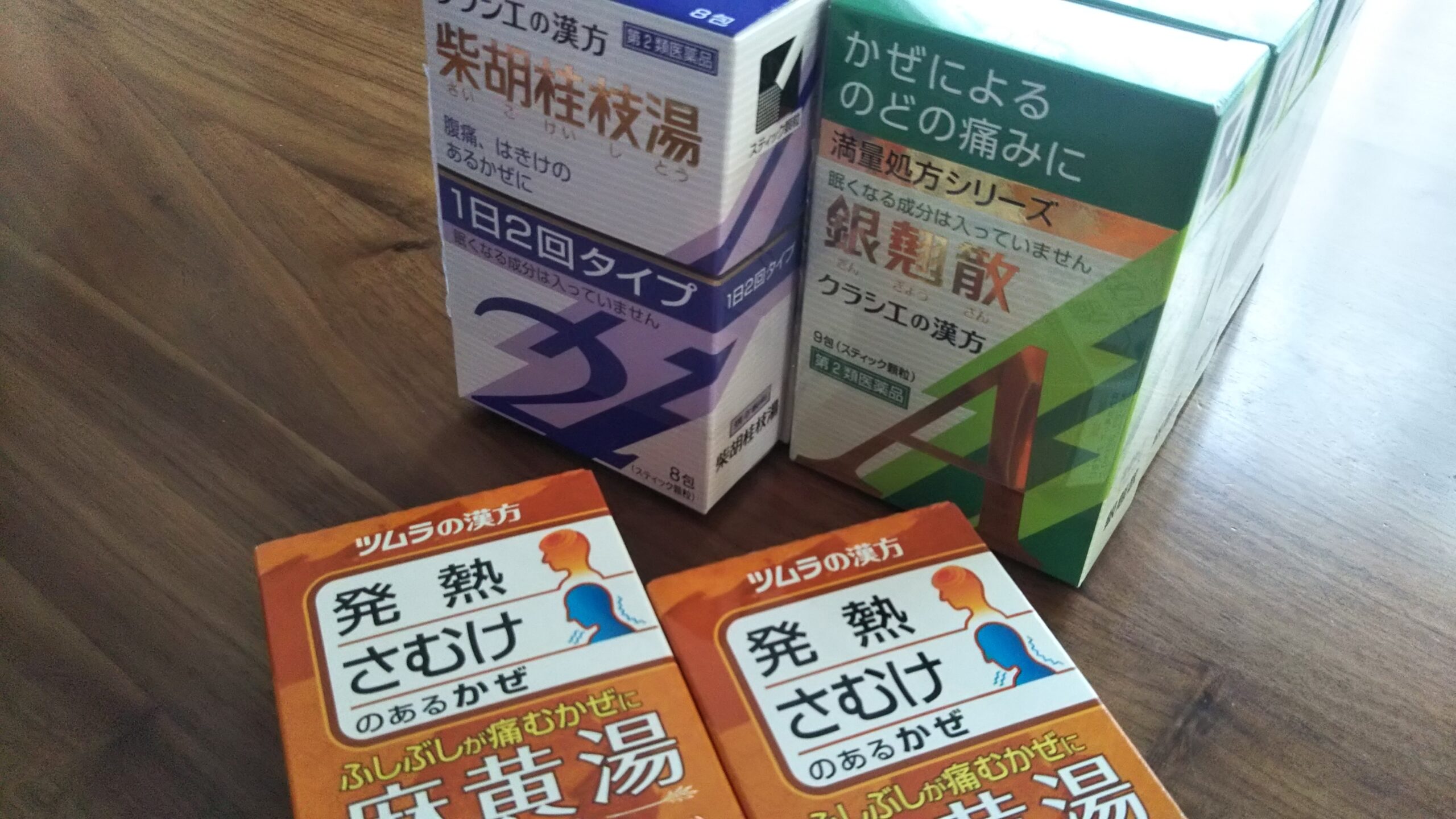

そして、上記記事にもありましたように、熱が下がった後にもまだ軽快しない時用に『柴胡桂枝湯[さいこけいしとう]』も、少しだけ備蓄薬と致しました。

この柴胡桂枝湯は、主に『腹痛・吐き気のある風邪』に効果があるようです。

よく『お腹にくる風邪』ってありますよね。その時用にもいいかと思っています。

👆の漢方薬は、たま子の近くの薬局には大量に販売していました😊

ただ、これら全てのお薬、近くの薬局よりもネットのお店の方が断然お安かったので(麻黄湯なんて、近くの薬局の1つの値段でネットでは2つ購入出来ます✨)たま子はこちらで購入させて頂きました。

●銀翹散

●紫胡桂枝湯

●麻黄湯(2個セット)

たま子家では、他に、

咳対策に『麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)』

こちらも咳用、更に風邪(インフルエンザ)用&解毒用に『板藍根(ばんらんこん)』

他の感染症対策に『升麻葛根湯(しょうまかっこんとう)』

を備蓄薬としております。

ちなみに、板藍根はお茶として何度が飲んでみましたが、はっきりいって不味いです😭それも物凄く…💦

特に子供はもう拒否反応が…💦

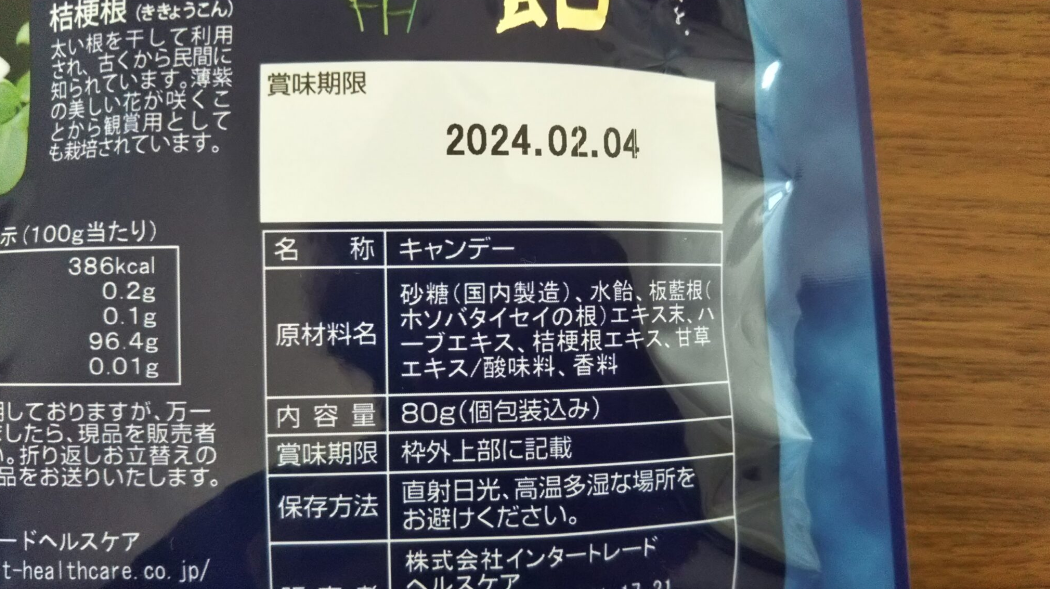

そこで、気休めになりますが、板藍根飴を常備しております。

こちらは前にも紹介しましたが、とっても美味しくて、更になんとなく喉の調子が悪いかなぁ、このままだと風邪ひいちゃうかも…という時に『葛根湯を飲んで板藍根飴を食べるとすっかり良くなる』と、中学生の子供が言っていました😊

板藍根飴は賞味期限が1年半以上ありますので、我が家では沢山常備しております。

この飴は、個人的にかなりオススメです✨

漢方といえども勿論副作用もあるでしょうし、なかなか奥が深く、たま子にはちょっと正直難しい事が多いですね💦

お詳しい方が羨ましいです。

最近、前にも増して、毎日毎日信じられないような情報がてんこ盛りで、本当に今後の事を考えると正直恐ろしいですが、

気分が下がると免疫力も下がってきてしまいますからね。

漢方薬云々の前に、まずはいつも気分を上げて免疫力を上げる事に注力したいですね(あくまでも希望)。

では、今日はこの辺で。。。

ディスカッション

コメント一覧

たま子さん

銀翹散ですが、風熱感冒というのは、風に触れるのを嫌う(隙間風などでも)特徴(悪風_おふう)と、悪寒が無くて熱さのみで温めると反って不快な状態(悪熱)という特徴を表現したものです。ですから、春~夏場のカゼ症状にみられるケースで、漢方医学では「温病_うんびょう」論というジャンルの薬方です。

麻杏甘石湯も、温病におけるひどい咳を伴う場合の薬方です。

インフルの場合は主に冬場でひどい悪寒を伴うでしょうから、体力のある人向けに葛根湯や麻黄湯があります。

傷寒論は、陰陽論で患者の体力面や症状の特徴によって病位を分類して、当時の医者の誤診・誤処方によって患者を悪化や死に至らしめるような事が無いよう戒めた内容が序文に書かれてあります。

そうした陰陽論で患者の病を病位分類した観点で、感冒の「表」位から少し深くなって「半表半裏」に入り、まだ表位に残っている特徴がある際に柴胡桂枝湯という薬方の適用になります。悪風や吐き気などの症状がみられ、腹証(お腹の状態の特徴)にも適用の特徴がみられたりします。その他、人迎気口診という古の脈診法で「少陽」の脈証があるなど、現代医学ではなかなかピンとこない判断基準なのです。

今風に症状だけで使うと、運良く漢方の病理と合っていれば著効が得られるでしょうけれども、合っていないと、良くて効かないし、運悪く陰陽逆の病理の患者ですと、反って不快や悪化させてしまう事にもなりかねません。

日本漢方の役員であるドクターの処方でも、思い込みで不適応の内容も見た記憶があります。

私も少々かじったレベルですが、きちんと古典から勉強された人の観方はなかなか奥深いところです。

ちなみに、旦那様がお医者様ですからご存知でしょうけれども、市販の処方箋無しで買える薬方ですから、成分は処方剤の約半分ですので、薬効は処方剤よりもマイルドかと思います。

また、エキス剤の場合は、その状態にするために、必ず工場で添加物が入ります。中には回避した方がいいものも見られますので、くれぐれもご用心下さい。

ヒロ様

コメント下さいまして大変ありがとうございます。

漢方にお詳しすぎて素晴らしいです!

そうなんですね。。。

東洋医学の名誉教授であっても、漢方に精通しているであろうドクターでも、漢方に対する知識や処方というのは難しいものなんでしょうか。

やはり漢方は相当勉強しないと、付け焼刃の知識だけでは難しいんですね(><) (※当方の旦那様はドクターではないですよ。当方の友人の『旦那様』にドクターが多いんです(^^)ですので、医療の知識は皆無です…(苦笑))